近日,中国科学院深圳先进技术研究院高翔团队联合电子科技大学夏川团队,实现了将海水中的CO₂转化为可完全生物降解的PBS及PLA,相关成果发表在国际学术期刊《自然·催化》。

海洋作为地球上最大的天然“碳库”,每年吸收逾四分之一的人为排放二氧化碳。而这项技术能把这些已进入海洋的碳,重新转化为人类可利用的资源,不仅减缓了海水酸化,更实现了海洋资源的高值化利用。

实际上,让二氧化碳变“废”为“宝”的技术,我国早已处于领先地位。

早在2021年,国际学术期刊《科学》就发布过一则来自中国合成生物团队的学术成果,中国科学院天津工业生物技术研究所马延和团队,在实验室中首次实现从二氧化碳到淀粉分子的全合成。

这项被称为“空气造馒头”的技术,用1立方米大小的生物反应器生产的淀粉量,就能与5亩土地种植出来的玉米相当。

随后的2022年,电子科技大学夏川课题组、中国科学院深圳先进技术研究院于涛课题组与中国科学技术大学曾杰课题组实现了“空气变粮油”。

该研究通过电催化结合生物合成的方式,将二氧化碳高效还原合成高浓度乙酸,并进一步利用微生物可以合成葡萄糖和油脂。

上述种种突破,为人类解决地球“粮食危机”和“气候危机”提供了一条新道路,也掀起了“第三代生物制造”的热潮。

什么是“第三代生物制造”

我们熟悉的功能糖、聚乳酸等生物制造产品,都属于以玉米和秸秆为原料的第一、二代生物制造。

他们或是需要淀粉及其他含糖物质,或是将木质纤维素等生物质为原料,都面临着与人争粮、与粮争地的问题,危及国家粮食安全。

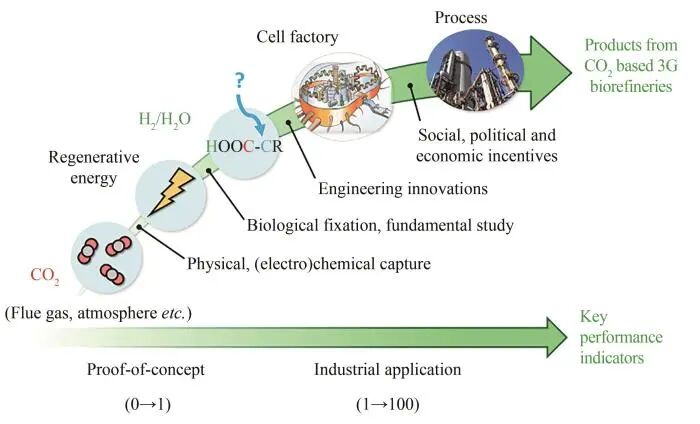

而第三代生物制造,将以我们身边随处可见的二氧化碳作为原料,不仅彻底摆脱了对农业资源的依赖,还能主动消耗温室气体,实现“双碳”目标。

总的来说,第三代生物制造就是指利用微生物及藻类细胞工厂,在光或电等可再生能源的驱动下,将CO2等碳一化合物转化为生物能源、化学品及材料等。

在《中国科学报》的采访中,在国际上率先提出“第三代生物炼制”理念的谭天伟院士表示:最大的科学挑战是设计超越自然光合作用效率的全新酶催化剂和光-酶耦合系统。而最大的工程挑战则在于如何将这种高效但往往脆弱的生物系统进行工程放大,设计出能稳定、连续、低成本运行的反应器。

这要求我们从“仿生”走向“超生”,从“实验室”走向“工厂”,是一场从“0”到“1”再到“100”的全面挑战。

中国已实现多点突破

目前,欧盟、美国、加拿大、英国、澳大利亚等均制定了将二氧化碳作为工业生物技术的新型替代原料的相关技术发展路线图。

在中国,百年央企招商局集团成立了武汉二氧化碳绿色转化与生物制造工艺实验室,践行国家双碳战略和粮食安全战略,打造“马利克曲线”。

合成生物企业吉态来博已牵头完成国内首套“微生物利用二氧化碳制饲料蛋白”工业化示范项目。

该项目设计年产量为百吨级,将二氧化碳尾气作为主要碳源,通过先进的生物发酵技术,将其高效转化为营养丰富、安全性高、适口性良好的酵母蛋白。

该公司还获得了我国批准的首张具有自主知识产权的、以二氧化碳为主要碳源生产的饲料原料新产品证书。

此外合成生物企业首钢朗泽,是拥有最早实现“碳捕获乙醇”规模化生产的工厂,也是全球首个实现工业尾气规模化生产微生物蛋白的企业。该公司已研发出中国首个新型饲料蛋白原料,粗蛋白含量超过80%,比鱼粉高出15%以上,是豆粕的近2倍,大幅优于传统饲料来源。

关于我们

北京鸿润宝顺科技有限公司创建于2008年,位于北京自由贸易试验区科技创新片区,是一家以蛋白胨、大豆蛋白胨、胰蛋白胨、酵母浸粉、牛肉浸粉等微生物培养基原材料和发酵原料为主,集研发、生产、销售为一体的现代化高新技术企业。2020年在四川省阆中市建立生产基地。产品供应国内所有合成生物学领域,为行业企业提供大量生物发酵所需的有机氮源原料。公司不断创新技术、调整配方、升级工艺,用更好的产品助力行业发展。

文章来源网络转载由微信公众号“ 智药局”原创,是出于传递更多信息之目的,非本平台观点。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们联系,我们将及时更正、删除。