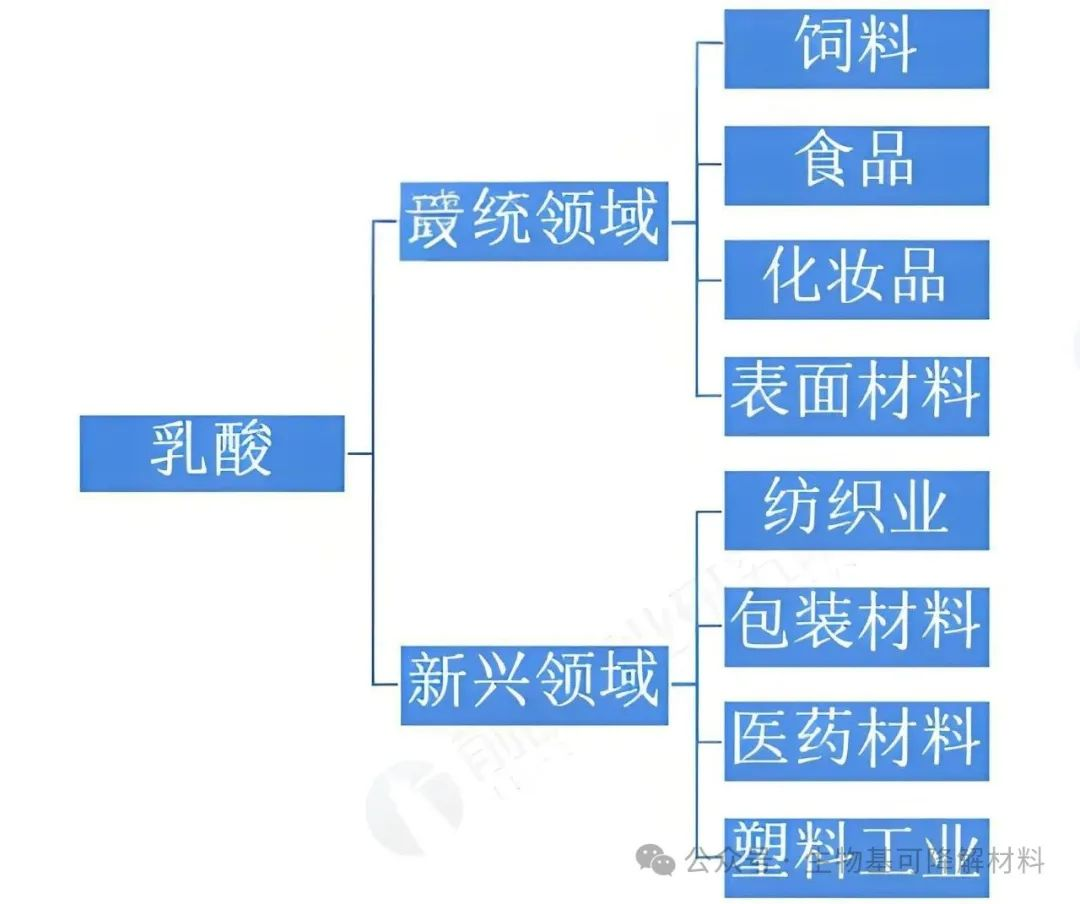

乳酸是一种重要的有机酸,用途广到你可能想不到:既能做食品添加剂(比如酸奶里的酸味来源),更能作为原料合成聚乳酸(PLA)——这种可降解材料能替代传统塑料,解决白色污染问题。

但传统乳酸生产多依赖玉米、甘蔗等粮食作物,成本高还会挤占口粮。而秸秆里的葡萄糖、木糖等单糖,正是生产乳酸的“非粮原料”——用它们做乳酸,既解决了秸秆浪费问题,又降低了对粮食的依赖,堪称“一箭双雕”。

微生物的“工作流程”:吃进去单糖,产出来乳酸

简单说,秸秆单糖变乳酸的过程,就是微生物“吃”单糖,经过代谢反应“排”出乳酸的过程。听起来简单,实则是一场精密的“生化反应大戏”。

核心“工人”:哪些微生物能产乳酸?不是所有微生物都能完成这个任务,目前常用的“主力”是两类:

乳酸菌:比如 Lactobacillus(乳杆菌属),是产乳酸的“老牌选手”,效率高、专一性强;

基因工程菌:比如经过改造的大肠杆菌、酵母菌,能“吃掉”更多种类的单糖(比如木糖),还能提高乳酸产量。

这些微生物就像一个个“微型工厂”,单糖进入它们体内后,会通过特定的代谢路径被转化成乳酸。

单糖变乳酸的“生化路径”:两步走的精密反应

微生物产乳酸的过程,本质是糖的无氧代谢(也叫发酵),核心路径可以简化为两步:

第一步:单糖“拆解”成丙酮酸 不管是葡萄糖还是木糖,先在微生物体内被“拆”成一个叫丙酮酸的中间产物。

葡萄糖的拆解路径很成熟,就像走“高速路”,快速高效;

木糖的拆解相对复杂,像走“乡村小路”,需要特定的酶帮忙(比如木糖异构酶),这也是为什么很多微生物原本“不爱吃”木糖,需要改造的原因。

第二步:丙酮酸“变身”乳酸 丙酮酸在乳酸脱氢酶的作用下,加上还原剂(NADH)的“助攻”,最终变成乳酸。这个过程就像“流水线的最后一步”,专一性很强——只要丙酮酸足够,乳酸就能稳定产出。

提高乳酸产量的“小技巧”:给微生物“搭好舞台”

想让微生物多产乳酸,光有单糖不够,还得给它们创造合适的“生长环境”,这几点很关键:

控制氧气:多数产乳酸的微生物“讨厌氧气”,无氧或微氧环境下产量更高(避免丙酮酸被分流成其他产物);

调节pH:乳酸是酸性的,积累多了会抑制微生物活性,需要加石灰、氨水等“中和剂”,把pH维持在6~7的舒适区间;

温度适宜:不同微生物“怕冷怕热”不一样,比如乳杆菌适合30~40℃,基因工程菌可能需要37℃左右;

“喂饱”单糖:既要保证葡萄糖、木糖的浓度足够(不能让微生物“饿肚子”),又不能太高(否则会“齁着”抑制生长)。

从实验室到工厂:规模化生产的“拦路虎”

虽然原理清晰,但想让秸秆单糖产乳酸走向工业化,还有几个难题要攻克:

木糖利用率低:很多微生物“偏爱”葡萄糖,对木糖“不感冒”,导致半纤维素转化的木糖被浪费。现在通过基因编辑,让微生物“学会”高效利用木糖,能提高总产率;

乳酸纯度:发酵液里除了乳酸,还有微生物菌体、残留糖等杂质,提纯成本不低。新的分离技术(比如电渗析)正在降低这部分成本;

副产物少:理想状态是“只产乳酸”,但有些微生物会偷偷产乙酸、乙醇等副产物,需要通过筛选菌株或改造基因来避免。

秸秆乳酸的未来:不止是“可降解塑料”

用秸秆单糖生产的乳酸,最大的价值是作为聚乳酸(PLA) 的原料——PLA能生物降解,埋在土里几个月就会被微生物分解,再也不用担心中“白色污染”的难题。

图源:丰原生物官网、山西证券研究所

除此之外,它还能用于食品保鲜、医药(比如可降解缝合线)、化妆品等领域。未来,当成本进一步降低,秸秆乳酸有望取代石油基原料,成为“绿色材料”的主力。

关于我们

北京鸿润宝顺科技有限公司创建于2008年,位于北京自由贸易试验区科技创新片区,是一家以蛋白胨、大豆蛋白胨、胰蛋白胨、酵母浸粉、牛肉浸粉等微生物培养基原材料和发酵原料为主,集研发、生产、销售为一体的现代化高新技术企业。2020年在四川省阆中市建立生产基地。产品供应国内所有生物发酵产业区,为行业企业提供大量生物发酵所需的有机氮源原料。公司不断创新技术、调整配方、升级工艺,用更好的产品助力行业发展。

文章来源网络转载由微信公众号“PLA技术员 生物基可降解材料”原创,是出于传递更多信息之目的,非本平台观点。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们联系,我们将及时更正、删除。